Evocation d’un souvenir de l’année 1938

Cher ami,

En automne dernier, quand je t’ai fait part de l’aventure singulière qui m’est arrivé, il y a plus de 30 ans, en face des tableaux de Rembrandt, tu m’as demandé d’en faire une relation écrite. Je veux donc essayer, aussi fidèlement que possible, d’en évoquer le souvenir en moi.

Il arrive parfois qu’une image du passé, qui reposait comme enfouie en nous-mêmes depuis très longtemps, soudain réapparaisse, révélation toute nouvelle dans sa lumière et se contours.

C’était en hiver 1938 alors que, par une de ces mornes matins du mois de janvier parisien, je marchais seul dans les étroites rues du Quartier Latin menant aux quais de la Seine par le Pont Royal vers le Louvre.

Ce fut seulement à l’air libre du vieux pont, au champ de vue largement dégagé, que je prêtais attention à l’éclairage tout à fait particulier. Le paysage était comme enveloppé d’une nuance d’or sombre qui couvrait légèrement le tout et reposait pareille à une voile de deuil sur le large fleuve et la ville. Le disque d’or du soleil, un peu masqué par une brume en grisaille, apparaissait de temps à autre suivant les alternances des ombres et de la lumière en une éblouissante feuille d’argent aplatie.

Etonné de cet étrange phénomène qui enveloppait tout d’une lueur douce, telle qu’on la rencontre souvent chez les vieux peintres paysagistes hollandais, je restai comme rivé sur place jusqu’au moment où un courant d’air froid dissipa le tout, retira ce rideau de voile gris noir et me fit reprendre le chemin. A présent les formes dans leur ensemble se présentent plus nettes, plus froides.

Je pus reconnaître les contours précis des arbres dépouillés et noirâtres du « Vert Galand », les belles et veilles maisons du quai Voltaire et même les décors de la longue façade du Louvre. L’enchantement s’était évanoui, chassé par la luminosité.

Il faut dire, qu’en cette saison hivernale, Paris revêt un aspect presque crépusculaire qui enveloppe tout et qui peut souvent durer tout au long du jour. Alors les lumières s’allument aux fenêtres des maisons tout est illuminé dans les magasins et les voitures circulent feux allumés à travers l’agitation des rues. On appelle ce crépuscule en plein jour la Purée. Ce sont des brumes planant très haut et cachant le soleil qui sont la cause de ce phénomène. Mais ce n’est pas le brouillard opacifiant et glacial de Londres, que nous décrit Dickens dans ses contes de Noël et dont il nous a laissé de poignantes et magnifiques descriptions.

Mais, à vrai dire, j’étais content de voir la clarté augmenter ; j’y voyais un présage favorable pour la visite que je comptais faire ce jour à la galerie de tableaux du Louvre. Et je fus bientôt devant les œuvres des Titien, Véronèse, Tintoret qui, chaque fois, me paraissaient merveilleusement nouveaux et qui rayonnaient une fois de plus le charme de leur peinture basée sur la vivacité des couleurs.

Je ne sais plus combien de temps je suis resté devant le Concert Champêtre de Giorgione à peintre une copie libre. Il pouvait être midi et une sorte de lumière vespérale régnait dans les salles et tombait sur les tableaux, au point qu’à un moment donné, je pouvais à peine voir mon original : le splendide tableau semblait s’enfoncer dans le rouge sombre du mur. J’arrêtai donc de peindre et fermai ma petite boîte à peinture.

Cependant la solitude commençait à régner dans la longue galerie. Quelques visiteurs attardés s’éloignèrent, les copistes mirent leur chevalet de côté ». Somnolents, les gardiens restaient assis dans les encoignures. Je passai devant la Joconde, les œuvres de Nicolas Poussin, de Lebrun, devant la dame à l’Eventail de Goya qu’on pouvait à peine entrevoir malgré la vivacité de ses formes, devant la Forge de Louis Lenain qu’en devinant plus qu’en voyant, on pouvait reconnaître dans cette clarté déclinante. Je finis par arriver à la fin de la longue galerie entièrement noyée dans un reflet d’or sombre, qui remplissait les lieux comme d’une vague chaude et répandait une mystérieuse harmonie.

C’est là, à main gauche, qu’était exposée en ce temps là la série complète des œuvres de Rembrandt. Je m’assis en face d’elles pour me reposer un instant et attendre une augmentation de la clarté, mais sans lever les yeux, encore dans l’ambiance et sous le charme du beau tableau de Giorgione, l’harmonieux Vénitien et de son paysage méridional avec ses figures à la manière antique s’y inscrivant comme les motifs dans une symphonie. Alors pourquoi quitter ce monde de félicité méditerranéenne ?

Il est d’ailleurs souvent difficile de se transposer d’un climat mental dans un autre, surtout s’il est entièrement différent. Il faut un véritable sursaut intérieur pour y parvenir.

Ainsi ce fut sans un réel intérêt que je levai les yeux vers les tableaux du grand Hollandais suspendus dans le clair-obscur et faiblement éclairés par la seule lumière verticale.

Au premier abord je ne pus saisir ce que je voyais ; c’était au début quelque chose d’étranger. Tout un autre monde émergeait devant moi et soudain, du milieu de tous ces tableaux, des personnages, des visages, le portait de Rembrandt âgé vint vers moi, me regardait de d’obscurité de son atelier, tenant de la main gauche sa palette, de la droite son bâton de peintre. Le regard était triste et circonspect dans le cadre. Ainsi il a du se voir dans le vieux miroir poussiéreux, ainsi qu’il allait par un morne matin, vieilli avant l’âge mais, dans sa misère et sa solitude, grand et sublime.

Et, soudain, je me souvins l’avoir déjà vu ainsi, à 16 ans tout au début de ma carrière, dans la maison d’un vieux peintre, qui devait m’initier dans l’art et que j’attendais, assis devant le même portrait de Rembrandt. C’était une reproduction en couleur, assez fidèle, que je voyais alors pour la première fois. Comme maintenant, ce portrait me regardait déjà dans le même état d’esprit, comme s’il voulait m’évaluer et me mettre en garde. Le temps séparant les deux moments semblait évanoui ; mais ce que je ressentais et voyais me fit retrouver mes impressions exactes d’alors. Involontairement, je me levai et m’approchai du tableau pour mieux voir, bien inutilement ; car c’était la lumière crépusculaire qui lui donnait vie et relief, en somme une vraie résurrection. Je pus seulement lire distinctement dans un coin du tableau les chiffres de l’année 1660.

Etais-je encore au musée du Louvre à Paris ou dans son dernier atelier de la Rosengracht à Amsterdam ? Une inexplicable lumière, à la fois pleine de richesse et de retenue, semble irradier de ce tableau, Ah ! ce ton rouge et or, cette ombre humide de l’arrière plan, cet éclat comme d’un soleil secret ! car la lumière de Rembrandt, elle vient du plus intime de lui-même ; ce rayonnement calme, c’est son âme, le merveilleux épanchement de sa profonde personnalité. Aujourd’hui en ce sombre jour de janvier, avec sa brume voguant haut et glauque, qui rappelait la Hollande, à 300 ans d’intervalle, son être pouvait à nouveau se révéler entièrement. Toute la puissance de sa peinture, les plus secrètes gradations de sa géniale palette ne pouvaient revivre que précisément dans cet éclairage. C’est ainsi et pas autrement qu’il avait voulu son œuvre et ainsi elle doit toujours être vue.

Je reculai, mais le tableau me tenait sous son pouvoir. Il s’exhale de Rembrandt une extraordinaire magie. De la plus émouvante simplicité, il nous mène à la splendeur ruisselante d’une rivière de joyaux. Dans son clair-obscur vit une intimité colorée inconnue avant lui, et les choses les plus terre à terre se transforment chez lui en une vision pathétique à peine concevable.

A côté de son autoportrait se trouvaient ceux de ses fidèles : celui de son fils Titus et celui de Hendrikye Stoffles, ces compagnons si modestes mais si courageux et compréhensifs de sa vieillesse, mais qui, bien trop tôt l’ont précédé dans la tombe.

Si on peut comprendre le langage de sa peinture, on n’a pas besoin de cela, car c’est dans ses œuvres même qu’on peut le lire et deviner sa misère. N’est-ce pas Van Gogh qui disait que Rembrandt exprime des choses pour lesquelles il n’y a pas e mots dans aucune langue. Ce sont ses déceptions et ses soucis qui sont à la base de la grande transformation intérieure de son œuvre de vieillesse. Ce travailleur acharné, cet homme infatigable (comme l’a connu et nommé son contemporain Sandrat) accomplit son ultime ascension alors que la misère corporelle et le dénuement matériel était déjà ses compagnons quotidiens ; c’est alors que son génie s’est élevé v ers les sphères d’une humanité supérieure. Sa propre souffrance est incorporée à tout ce qu’il a touché pour en devenir l’expression picturale et l’image exacte.

Le tableau du Bon Samaritain est, dans le reflet apaisant du soir, une œuvre d’une intimité douloureuse presque insoutenable, un dialogue entre le malheur et le profond désir d’aider. Il y a quasi Bethsabée au visage pensif, au profil se détachant sur un fond noirâtre avec un regard intérieur tout perdu en pensée. L’Evangéliste Matthieu, son ange sur l’épaule, dont le visage est comme éclairé par une contemplation de l’Evangile. Il y a là également un portrait de vieillard qu’on considère comme étant celui de son frère Adrien.

C’était tout un monde qui venait vers moi de ce clair-obscur transparent, comme la source cachée d’une lumière. Le rayon chaud d’un soleil secret surgissant, particulier et étrange, d’une profonde nuit ?

Est-ce un songe, une fantasmagorie plus vivante que la réalité elle-même, qui nous tient captifs dans l’envoûtement de l’insaisissable, sous retient prisonniers dans le royaume d’un Visionnaire et nous fait sentir un Etre plus grand et plus puissant ?

Tandis que je m’éloignais, la lumière augmenta dans la longue galerie ; les visiteurs de l’après –midi commençaient à « passer » devant les tableaux.

Quand je quittai le Louvre, je retrouvai à l’air libre soleil d’hiver, redevenu, entretemps, éblouissant et je fus comme douloureusement touché par la clarté envahissante qui tombait durement sur moi et de l’ambiance de lumière chaude où je venais de baigner, me jetais dans le froid du monde extérieur. Mais en même temps je sentais que ce grand art ne se donne pas si facilement au premier venu et qu’il serait difficile de se l’imaginer sans cette émotion visuelle de lumière que je venais de vivre. Pour finir je dus convenir en moi-même que, pour arriver à une si grande et profonde richesse dans l’expression artistique, il faut être spirituellement et humainement à sa mesure.

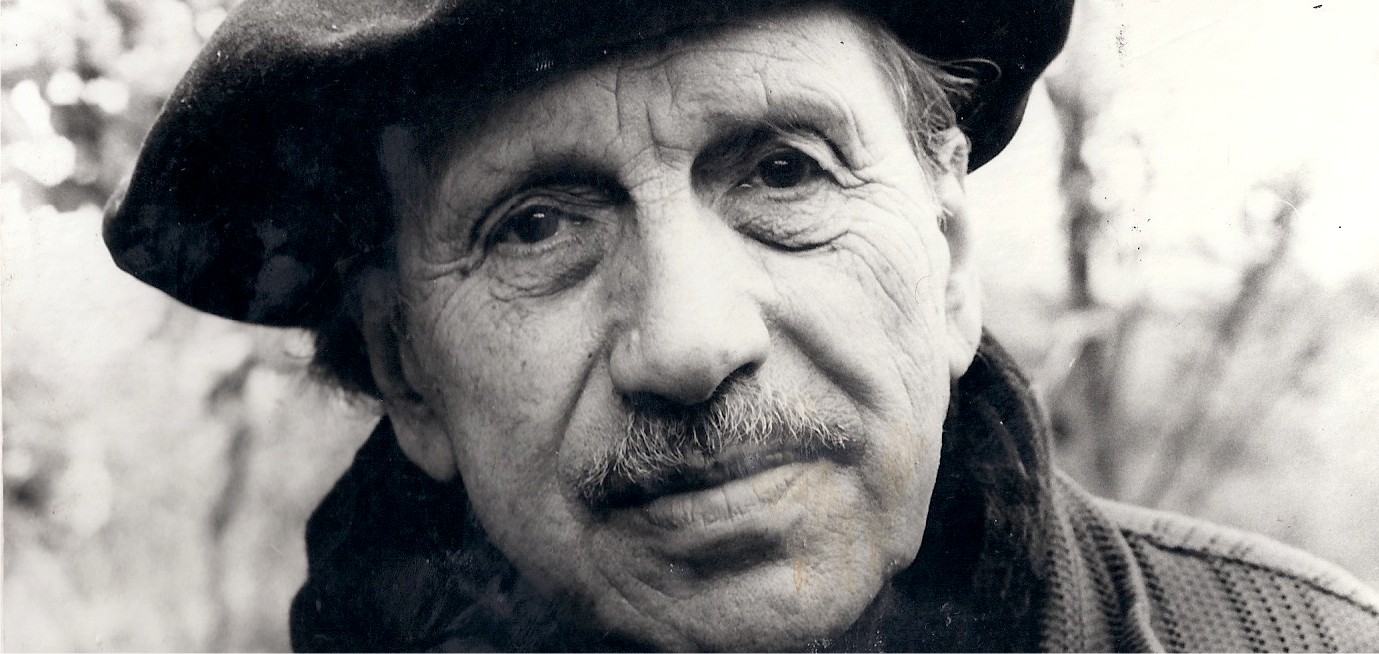

Copie d'après Rembrandt. 1960-1969. Huile sur toile. 24X19cm. Coll. particulière

![]()